數(shù)字化賦能文物保護(hù)修復(fù)——200多件文物在廣西民族博物館獲“新生”

來源:中國(guó)文化傳媒網(wǎng)作者:郭凱倩 2024-06-14 09:25

近日,廣西民族博物館推出“天工潤(rùn)無聲——廣西民族博物館文物保護(hù)修復(fù)展”,吸引了一批批觀眾尤其是文物修復(fù)愛好者,揭開了文物修復(fù)工作的神秘面紗。

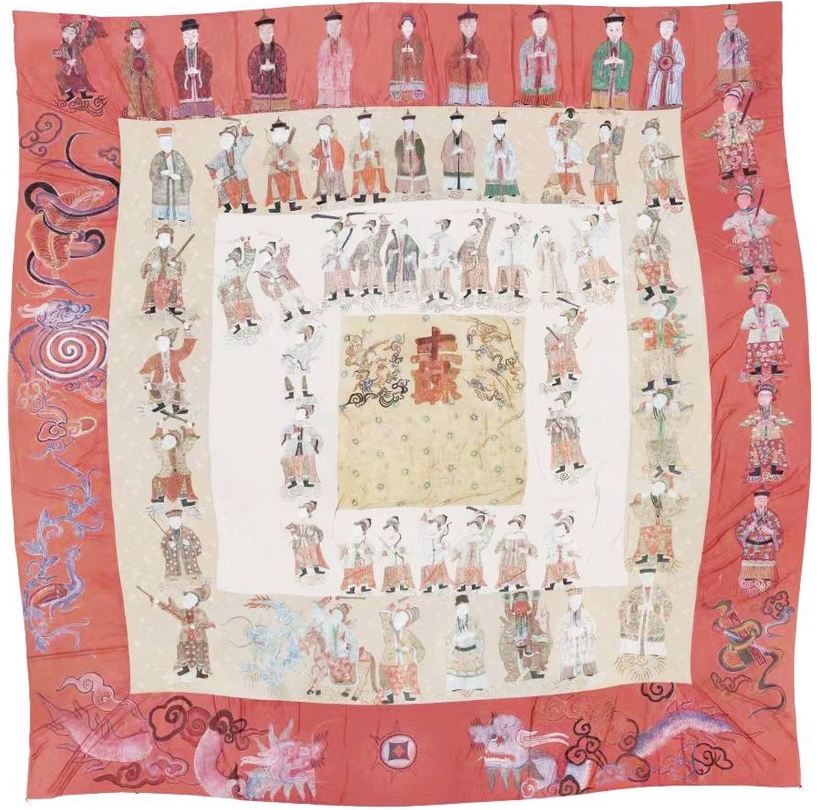

展廳里,遠(yuǎn)紅外干燥箱、十段可編程恒溫恒濕箱、手動(dòng)研磨拋光機(jī)等先進(jìn)的文物保護(hù)修復(fù)器械讓人大開眼界;修復(fù)后的乘騎水鳥飾變形羽人紋銅鼓、大纛旗、牛戲服等文物如獲新生;紡織品修復(fù)工作室首次對(duì)公眾開放……“平時(shí)去過不少博物館,這是第一次近距離了解文物背后的保護(hù)修復(fù)技術(shù)。”來自河北的孫敬在講解員的帶領(lǐng)下觀看了整個(gè)展覽,他表示,通過展覽對(duì)文物保護(hù)有了更深的認(rèn)識(shí),也對(duì)文物修復(fù)師肅然起敬。

文物是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要載體,其保護(hù)和修復(fù)工作既是對(duì)傳統(tǒng)技藝的保護(hù),也是傳統(tǒng)技藝的再現(xiàn)和傳承。“很多人對(duì)文物保護(hù)修復(fù)工作并不了解,卻很感興趣,因此自從展覽推出,不少人慕名而來。”廣西民族博物館講解員劉暢說。

廣西民族博物館是國(guó)家一級(jí)博物館,現(xiàn)藏有5萬余件(套)文物,以紡織類、紙質(zhì)類和青銅類為主。由于南寧地處亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),高溫高濕的環(huán)境使這些藏品和文物非常容易出現(xiàn)各類病害,尤以霉菌病變最為常見,因此文物保護(hù)工作任重道遠(yuǎn)。

廣西民族博物館館藏國(guó)家一級(jí)革命文物大纛旗 廣西民族博物館供圖

“當(dāng)前我們對(duì)文物的保護(hù)主要包括預(yù)防性保護(hù)和數(shù)字化保護(hù)。”廣西民族博物館文物保護(hù)實(shí)驗(yàn)室主任鄭琳具有多年文物保護(hù)工作經(jīng)驗(yàn),也見證了廣西民族博物館在文物保護(hù)工作方面的發(fā)展。

展廳里,不同類型的文物靜靜地述說著八桂民族在歲月沉淀中凝練出的思考和智慧,合理的預(yù)防性保護(hù)措施,能讓這些文物更好地“說話”。比如,在文物征集階段,要對(duì)新征集文物進(jìn)行檢查、清潔、除蟲、防霉等基礎(chǔ)性的預(yù)處理。“相當(dāng)于對(duì)文物進(jìn)行一次‘體檢’,也避免對(duì)其他文物造成感染。”鄭琳說,以往一般使用藥物熏蒸的方法,可以有效去除成蟲和霉菌,這種方法見效快,但具有一定的低毒性。如今更多地使用殺蟲防霉機(jī)和充氮除氧系統(tǒng),使成蟲和霉菌在缺氧環(huán)境下慢慢“消失”,這比藥物熏蒸的方法更安全。

數(shù)字化保護(hù)是廣西民族博物館進(jìn)行文物保護(hù)的主要工作和研究重點(diǎn),即通過數(shù)字化手段對(duì)文物信息進(jìn)行非接觸性、非破壞性的保護(hù)、研究和展示,將文物信息以數(shù)字化形式進(jìn)行存儲(chǔ)保護(hù)。

對(duì)大纛旗進(jìn)行數(shù)字化保護(hù)是廣西民族博物館的一個(gè)典型案例。大纛旗全名為“1933年桂北瑤民起義大纛”,是館藏國(guó)家一級(jí)革命文物,長(zhǎng)6.54米,寬6.51米,展開能達(dá)到42平方米,因此用普通攝影技術(shù),很難在不碰觸、不折疊的情況下獲取文物的正面影像。為此,廣西民族博物館采用高清攝影技術(shù)和三維激光掃描技術(shù)對(duì)文物信息進(jìn)行數(shù)字化提取,用以展示和研究。通過科學(xué)建模,還可模擬文物修復(fù)后的面貌,再以此為依據(jù),可有的放矢地制定詳細(xì)的修復(fù)計(jì)劃。

如果說對(duì)文物的保護(hù)是對(duì)病害的預(yù)防,那么文物的修復(fù)則是對(duì)病害進(jìn)行的“手術(shù)”。廣西民族博物館對(duì)文物保護(hù)修復(fù)的研究從2010年便開始了,于2013年建立了文物保護(hù)實(shí)驗(yàn)室,并逐漸組建了一支多學(xué)科交叉的文物修復(fù)團(tuán)隊(duì),尤其對(duì)紡織品的修復(fù)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富。

廣西民族博物館館藏紡織品有1.8萬余件(套),常見的病害包括糟朽、動(dòng)物損害、殘缺、破裂、褪色、污染、水漬等。對(duì)于紡織類文物而言,檢測(cè)服飾材質(zhì)的纖維類型對(duì)于修復(fù)材料和清洗劑的選擇尤為關(guān)鍵。目前廣西民族博物館采用了紅外光譜分析和纖維檢測(cè)儀等,可以通過顯微鏡觀察布料的結(jié)構(gòu),從而了解文物的材質(zhì)和紡織工藝,再通過掃描電鏡觀察材質(zhì)纖維表面老化的程度,便可確定紡織品的修復(fù)方案。

對(duì)于紡織品文物的修復(fù),染色和修補(bǔ)都是修復(fù)過程中的難關(guān)。對(duì)前者而言,色差會(huì)直接影響文物修復(fù)后的效果,染料不同的配比、溫度和時(shí)長(zhǎng)都能得出不同的染色結(jié)果,因此要染出與文物一模一樣的配色絕非易事。

修補(bǔ)則更是一個(gè)慢工出細(xì)活的環(huán)節(jié)。走進(jìn)紡織品修復(fù)工作室,修復(fù)師正在一針一線地修復(fù)一件瑤族紡織品。“修復(fù)是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程。”鄭琳告訴記者,有些紡織品文物收上來時(shí)已經(jīng)碎成上百片,修復(fù)師需要像拼“樂高”一樣,一點(diǎn)一點(diǎn)拼接起來。而且修復(fù)師使用的針線比普通針線要細(xì)近一倍,穿針都特別費(fèi)勁。有時(shí)候一使勁,針就會(huì)彎掉,還會(huì)扎到手指。“像這樣的一件紡織品文物,修復(fù)師每天都在修補(bǔ),也要花上數(shù)月時(shí)間才能完成。”鄭琳說,修復(fù)時(shí),需要全神貫注投入工作中,往往一坐就是一整天。

文物修復(fù)不僅需要細(xì)心、耐心,更需要匠心。據(jù)了解,廣西民族博物館自2010年以來,重點(diǎn)實(shí)施廣西民族服飾、織錦等方面的保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目。利用典藏紡織品文物資源優(yōu)勢(shì),與南京博物院、西北大學(xué)文化遺產(chǎn)學(xué)院、湖南省博物館、香港中文大學(xué)博物館、中國(guó)絲綢博物館等相關(guān)機(jī)構(gòu)開展廣泛的項(xiàng)目合作,并聘請(qǐng)相關(guān)專家作為技術(shù)指導(dǎo)和顧問。

如今,該館已進(jìn)入廣西壯族自治區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育建設(shè)名單,多次開展輻射周邊地區(qū)的紡織品保護(hù)修復(fù)培訓(xùn),承接了多個(gè)國(guó)家級(jí)和省級(jí)文物保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目,參與國(guó)家社科基金等多個(gè)課題。近年來,廣西民族博物館共修復(fù)200多件文物,撰寫發(fā)表了55篇學(xué)術(shù)論文,在此基礎(chǔ)上向國(guó)家申請(qǐng)并獲得16項(xiàng)實(shí)用新型專利和2項(xiàng)發(fā)明專利,初步奠定了廣西民族博物館民族紡織品保護(hù)修復(fù)在我國(guó)西南地區(qū)的領(lǐng)先地位。

編輯:關(guān)坤

文章、圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除