神醫(yī)扁鵲是怎樣煉成的

來源:大眾日報作者:田可新 劉華寧 2024-05-05 14:56

講神醫(yī),首推扁鵲。歷史上的扁鵲,并非指一人。

一說,扁鵲是黃帝時的神醫(yī),但更多人認為指的是那位見過蔡桓公的秦越人。唐張守節(jié)《史記正義》云:“《黃帝八十一難序》云:‘秦越人與軒轅時扁鵲相類,仍號之為扁鵲。又家于盧國,因命之曰盧醫(yī)也。’”

更準(zhǔn)確地說,扁鵲像是一種“榮譽稱號”。古時就有“靈鵲兆喜”的說法——醫(yī)生上門,意味著病人有救,猶如喜鵲滿枝喳喳叫,向病患及其家屬報喜。

秦越人正是收獲這個至高榮譽的代表人物。世人常將其與華佗、張仲景、李時珍并稱為中國古代四大名醫(yī)。但并稱似乎還不夠凸顯他在傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)方面的首創(chuàng)成績。畢竟與后三位相較,處于更早時期——前人醫(yī)學(xué)經(jīng)驗甚少、幾無醫(yī)療條件可言的秦越人,卻能夠建立中醫(yī)脈診原理,開創(chuàng)望聞問切、辨病論治之先河,并形成了較為系統(tǒng)的診斷手法、結(jié)論以及相對應(yīng)的治法、方藥。

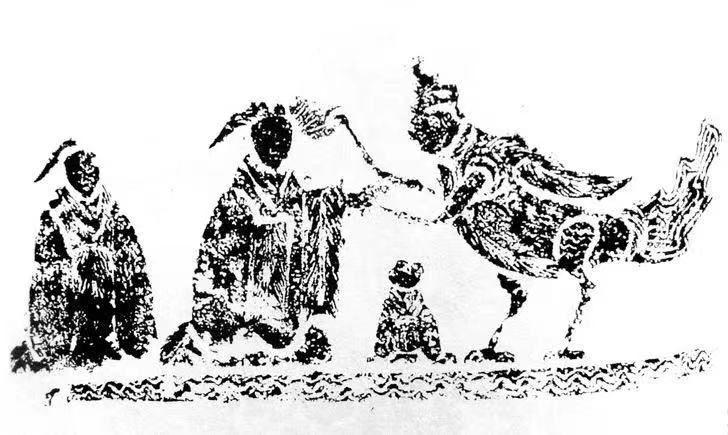

漢畫像石《扁鵲行醫(yī)圖》

“信巫不信醫(yī)者不治”

神醫(yī)的“神”字,不僅有褒揚、敬仰之義,其實也揭示了中華醫(yī)學(xué)的發(fā)展和傳承,經(jīng)歷了一個漫長的探索、實踐過程。

在醫(yī)學(xué)產(chǎn)生的最初,醫(yī)術(shù)和巫術(shù)在許多方面交叉重疊,醫(yī)和巫很難辨別,并不能分立而論。對疾病和死亡的恐懼、對鬼神之說的敬畏,讓人們將生存的希望寄托于超自然的力量,依賴巫蠱之術(shù)醫(yī)治疾病、趨吉避兇。從某種程度上,神醫(yī)的神,是先民賦予巫醫(yī)的一種自帶通靈光環(huán)的“濾鏡”,更像一種帶有精神寄托的符號。

先民對人體生命現(xiàn)象和疾病規(guī)律的認識在時間的推移中,由模糊走向清晰。而勾勒這個輪廓的,無疑是“扁鵲們”。

在西周的御醫(yī)中,已經(jīng)沒有“巫”的一席之地了。戰(zhàn)國時期成書的《周禮·天官》部分,列有醫(yī)師(最高醫(yī)官)、疾醫(yī)(內(nèi)科醫(yī)師)、瘍醫(yī)(外科醫(yī)師)、食醫(yī)(營養(yǎng)師)及獸醫(yī),不僅沒有了巫師,而且醫(yī)師們已經(jīng)有了初步的分工。由此可見,到戰(zhàn)國時期,巫和醫(yī)已不再被混為一談。但巫、醫(yī)兼通的現(xiàn)象仍然存在于民間,以致到春秋戰(zhàn)國時期,上至統(tǒng)治者,下至平民百姓,巫蠱之術(shù)仍是人們治病的首選。

在這樣的風(fēng)氣下,扁鵲提出的“六不治”理論可謂振聾發(fā)聵:

驕恣不論于理,一不治也;輕身重財,二不治也;衣食不能適,三不治也;陰陽并,藏氣不定,四不治也;形羸不能服藥,五不治也;信巫不信醫(yī),六不治也。這六種病人讓神醫(yī)束手無策。

其中,“信巫不信醫(yī)者不治”格外顯眼。這無異于向巫術(shù)迷信、鬼神信仰發(fā)起了挑戰(zhàn),既彰顯了扁鵲對醫(yī)學(xué)的信心和底氣,也搖撼了百姓對巫術(shù)治療的信賴。

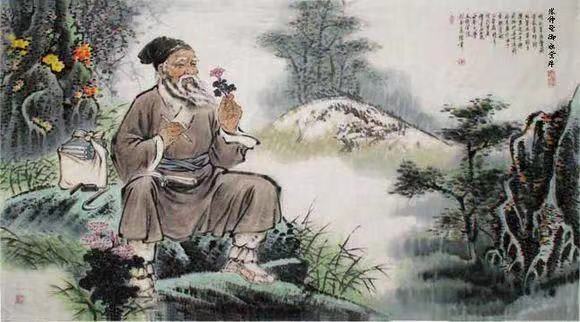

圖源|“內(nèi)丘發(fā)布”微信公眾號

“與知之者謀之,與不知者敗之”

能發(fā)起“挑戰(zhàn)”,說明醫(yī)術(shù)高明。扁鵲的醫(yī)術(shù)有多高?司馬遷曾在《史記》中為扁鵲立傳,稱贊他:“扁鵲言醫(yī),為方者宗。守數(shù)精明,后世修(循)序,弗能易也。”

2012年,四川成都天回鎮(zhèn)老官山漢墓出土900余枚包含醫(yī)學(xué)內(nèi)容的簡牘,經(jīng)過十多年的修復(fù)、還原、研究,目前整理出930枚醫(yī)簡、2萬余字內(nèi)容。在醫(yī)簡的整理、修復(fù)過程中,多次出現(xiàn)“敝昔曰”的字樣,在查閱西漢早期文獻后,專家發(fā)現(xiàn)“敝昔”就是扁鵲。而醫(yī)簡內(nèi)容涉及經(jīng)絡(luò)、臟腑、針灸、湯藥等醫(yī)學(xué)知識領(lǐng)域。其中,《治六十病和齊湯法》一書所述的一百多個醫(yī)方,絕大多數(shù)藥物配伍仍為現(xiàn)代醫(yī)家沿用。

三豆飲據(jù)說也是出自扁鵲之手。據(jù)李時珍《本草綱目》記載,三豆飲主要由綠豆、黑豆、赤小豆、甘草節(jié)這四味中藥組成,其藥性平和,味甘而淡,能夠發(fā)揮清熱解毒、活血祛風(fēng)、養(yǎng)肝潤肺、滋陰潤燥生津的作用。

在扁鵲的行醫(yī)事跡里,最為人熟知的,還是他在虢國讓太子起死回生的傳說。扁鵲來到虢國,太子患尸厥癥(休克)而氣息幾絕,眾人以為太子已去世。扁鵲命弟子子陽給太子針灸三陽五會穴,太子竟真的慢慢蘇醒過來。

扁鵲不僅代表著我國醫(yī)學(xué)的巔峰,同時其言其行折射著中華文化的光芒,有關(guān)扁鵲的傳說也已經(jīng)成為我國珍貴的文化寶藏。

《戰(zhàn)國策·秦策二》記載,一次,扁鵲給秦武王治病,可是左右大臣提出異議:“君王的病在耳朵的前面,眼睛的下面,未必能治好,弄不好反而會使耳朵聽不明白,眼睛看不清。”扁鵲聽了很生氣,把治病的石針一丟,說:“君王同懂醫(yī)術(shù)的人商量怎么治病,又同不懂醫(yī)術(shù)的人一起討論干擾治療。如果用這種方式治理秦國的政務(wù),君王的一個舉動隨時都有亡國的危險。”

“與知之者謀之,與不知者敗之”的警醒醍醐灌頂,由此可見,扁鵲不僅是一位妙手仁心的醫(yī)者,其思其言也頗有啟發(fā)性,體現(xiàn)著中華文化中的辯證精神,并在歷史的長河中逐漸沉淀為影響深廣的思想力量和文化意識,至今發(fā)人深省。

扁鵲與濟南

講扁鵲,山東人更有親近感。眾多古籍都印證濟南是扁鵲的家鄉(xiāng)。西漢揚雄《法言·重黎》中記載:“扁鵲,盧人也。”《漢書·高帝紀(jì)》韋昭注云:“扁鵲,太山盧人也,名越人。”這里提到的“盧”在泰山之陰,就是今天的濟南長清境內(nèi)。清道光二十年的《濟南府志》中也有記載:“秦越人墓在縣境,舊志盧地有越人冢,即扁鵲也。”

如今,在濟南長清區(qū)馬山鎮(zhèn)還矗立著一座嵌有“扁鵲故里”字樣的地標(biāo)性雕塑。扁鵲出生在春秋戰(zhàn)國時期的盧國,大致就是指現(xiàn)今的長清區(qū)地界。縱然歷史的黃沙已掩蓋了古朝的蹤跡,但盧國故城遺址的碑刻仍默默矗立在長清區(qū)歸德街道上,印證著“扁鵲故里”的歷史真相。

鵲山 圖源|“泉在濟南”微信公眾號

作為濟南勝景的“齊煙九點”之一鵲山,也因扁鵲而得名。扁鵲墓,位于濟南市天橋區(qū)北園街道鵲山西麓,墓前石碑署“春秋盧醫(yī)扁鵲墓”,并有清乾隆十八年(1753年)重整字樣。傳說中扁鵲過黃河,曾在這里停留過一段日子,在山上采藥煉丹,救濟百姓,深得百姓愛戴,為了紀(jì)念扁鵲,百姓便將此山命名為“鵲山”。扁鵲死后,百姓又為他修建了墓地祠堂,供后世憑吊參拜。

“扁鵲脈學(xué)文化”也是濟南的非遺項目之一。《史記·扁鵲倉公列傳》曰:“今天下言脈者,由扁鵲也。”扁鵲脈學(xué)文化起源于春秋戰(zhàn)國時期。中醫(yī)脈診法的文字記載始見于《內(nèi)經(jīng)》,其所載的古代診法有全身遍診法、三部診法及寸口診法。而相傳為扁鵲所著的《難經(jīng)》則進一步發(fā)展了《內(nèi)經(jīng)》脈學(xué),明確提出了“獨取寸口”的診脈方法,系統(tǒng)論述了切脈獨取寸口以診斷疾病的原理,是中醫(yī)脈學(xué)發(fā)展的重大進步。

“扁鵲文化”是濟南文化的重要組成部分,也是支撐濟南建設(shè)、發(fā)展的文化富礦。濟南自古就有“泉城無閑草”的美稱,長清區(qū)還有“栝樓之源”之譽,章丘區(qū)的“郎山遠志”、鵲山的半夏、龍山的防風(fēng)等藥材均為中醫(yī)藥文化的繁榮提供了豐厚的滋養(yǎng)。藥材是天時和地利的饋贈,醫(yī)者對藥材價值的挖掘和應(yīng)用,則讓中國醫(yī)學(xué)實現(xiàn)了“天地人”的融合。彼時,相傳長清區(qū)馬山鎮(zhèn)的村民曾在扁鵲的引領(lǐng)下,學(xué)會了中草藥栽種,并將中草藥種植的經(jīng)驗和習(xí)慣延續(xù)下來,讓長清成為聲名遠揚的中藥材之鄉(xiāng)。

文化學(xué)者茍瑞雪認為,這個IP值得深度開發(fā),把國潮、養(yǎng)生的元素放大,打造獨一無二的本地文化標(biāo)識,持續(xù)擴大和提升影響力。與此同時,也應(yīng)讓扁鵲文化的呈現(xiàn)多元化,比如推出“扁鵲文化”系列文創(chuàng)產(chǎn)品、開發(fā)中醫(yī)藥養(yǎng)生飲食套餐、“嘗百草”“針推養(yǎng)生”旅游項目等,在服務(wù)當(dāng)下的實踐中,激活扁鵲文化的核心價值、展現(xiàn)濟南文化的獨特魅力。

編輯:張懿程

文章、圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除