上海國際詩歌節(jié)開幕,中外詩人探討“共通的母語”

來源:文匯報作者:許旸 2023-12-04 12:49

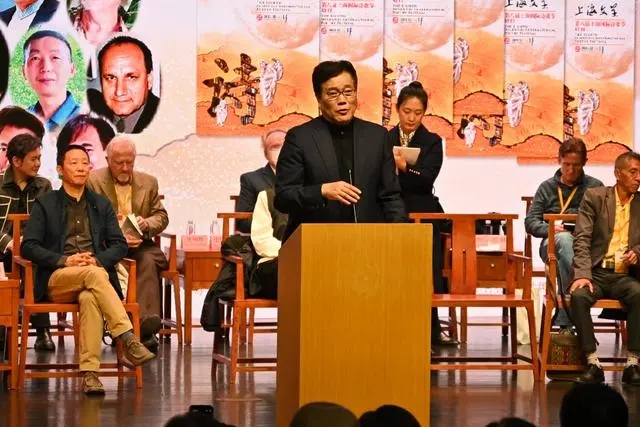

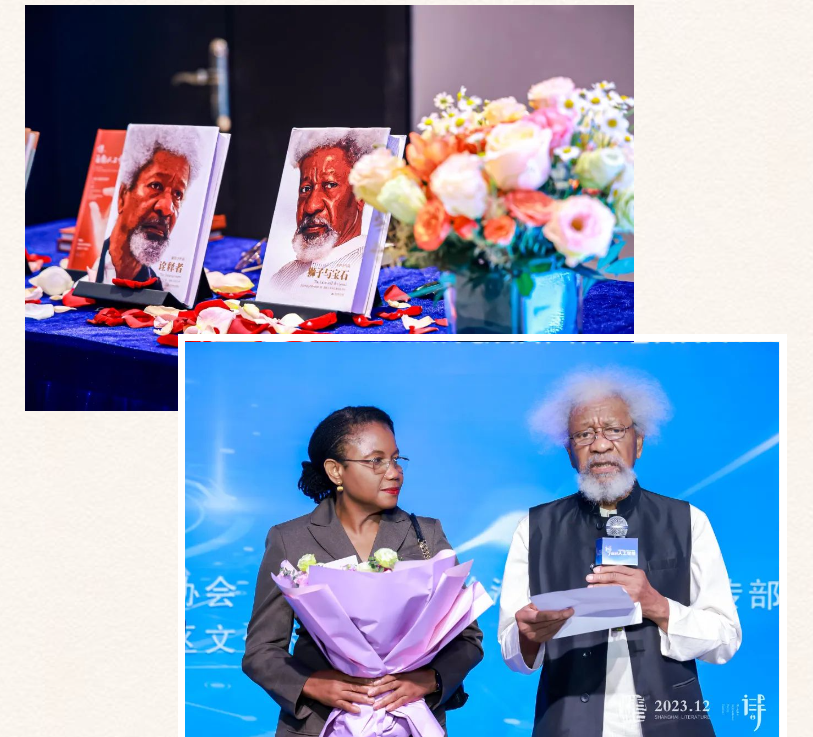

高科技時代如何探索人工智能技術(shù)和人文領(lǐng)域的結(jié)合?2日,由上海市作家協(xié)會、徐匯區(qū)委宣傳部主辦的“詩,面對人工智能——2023第八屆上海國際詩歌節(jié)”在徐家匯書院開幕,90歲尼日利亞詩人沃萊·索因卡獲本屆“金玉蘭”詩歌大獎。開幕式上,數(shù)字虛擬人“詩詩”與主持人的互動,讓讀者重新審視人類與科技的關(guān)系。

本屆詩歌節(jié)是近年參與詩人人數(shù)最多、邀請國家范圍最廣的一屆。來自美、法、意、波蘭、比利時、羅馬尼亞等國家的詩人代表與歐陽江河、陳先發(fā)等中國詩人代表參與。

上海作協(xié)副主席、上海國際詩歌節(jié)藝術(shù)委員會主席趙麗宏宣讀頒獎詞——“沃菜·索因卡用與眾不同的詩篇,建構(gòu)了宏偉而幽邃的詩歌花園。他的詩歌,用飽蘊(yùn)力量的文字,以真誠的態(tài)度,深刻的思想,以讓人驚嘆的意象和異想天開的念頭,傳達(dá)出人間的憂愁和愛,表達(dá)著人類對真理的追求,對未來的憧憬,對和平的向往。非洲的歷史、風(fēng)俗和文化,為他的詩歌提供了浩瀚的源泉和堅實的骨骼,在混沌的時刻,他的詩,如清澈的激流,如明亮的燈塔,如激動人心的鼓點,連接了大地和天空,溝通了過去和未來,給世界帶來希望和光亮。”

1986年,索因卡因“因廣闊的文化視野創(chuàng)作了富有詩意的人生戲劇”成首位獲諾貝爾文學(xué)獎的非洲作家,改變了世界文學(xué)地圖格局。2012年索因卡首次造訪中國,時隔11年再來上海,他親歷這座城市的快速發(fā)展,深感非洲和中國之間關(guān)系變得更加廣泛深入。

語言藝術(shù)家劉家禎朗誦了索因卡詩作《人文頌》,蔡金萍朗誦了陳先發(fā)詩作《與清風(fēng)書》。兩首不同國度詩人創(chuàng)作于不同年代的作品,不約而同地探討了人與自然、人與歷史的深刻主題。

上海國際詩歌節(jié)自2016年創(chuàng)辦,八年來累計邀集160多位世界各地詩人、作家、評論家和翻譯家,交流、研討、座談、見面會等系列活動達(dá)100多場次,現(xiàn)場受眾超100萬人次,輻射受眾量高達(dá)千萬級。

“這為促進(jìn)中外文學(xué)相互認(rèn)知與溝通搭建了平臺,為創(chuàng)新對外文化傳播交流提供了契機(jī),也成為滿足人民群眾共享詩意美好生活的重要方式。”上海作協(xié)黨組書記馬文運談到,隨著人工智能滲透到日常生活各方面,在不斷深刻改變當(dāng)下世界的同時,也為文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作創(chuàng)設(shè)了新的命題——藝術(shù)與人工智能在更廣范圍、更深層次共融共生,將激發(fā)無限創(chuàng)造的潛能;人工智能不能替代詩人和藝術(shù)家的創(chuàng)新力和創(chuàng)造力,但由于技術(shù)介入和賦能,創(chuàng)作者潛能將被極大激發(fā)。

業(yè)內(nèi)期待,通過詩歌節(jié)活動和交流,以跨越中外、貫通古今的文化自覺,讓詩歌創(chuàng)作在技術(shù)新語境中的變化與發(fā)展這一主題能得到充分探討。

為期四天的詩歌節(jié),在靜安區(qū)文化館、上海圖書館東館、思南書局詩歌店、靜安區(qū)圖書館、普陀區(qū)萬里街道、巴金故居、楊浦區(qū)藍(lán)蕉·夢工坊等地,密集舉辦《上海文學(xué)》第八屆上海國際詩歌節(jié)特刊首發(fā)式暨詩歌論壇、“詩歌創(chuàng)作面對人工智能的思考”研討會、“詩,面對人工智能”朗誦會、“詩歌之光”讀者見面會、“我心目中的一本好書”詩歌征集頒獎、“詩風(fēng)萬里”詩人進(jìn)社區(qū)采風(fēng)與交流,以及“極星焞耀,驪詩遠(yuǎn)方——第八屆上海國際詩歌節(jié)閉幕式”等。

“詩,面對人工智能”中外詩人論壇現(xiàn)場,《上海文學(xué)》第八屆上海國際詩歌節(jié)特刊首發(fā),刊物收錄眾多國際詩人作品及評論,體現(xiàn)上海與世界詩歌潮流和文學(xué)創(chuàng)作的精神銜接。論壇上,詩人們以豐富思考和個性化語言,生動回應(yīng)并詮釋了“詩歌是我們共同的母語”主旨,從文學(xué)創(chuàng)作角度積極呼應(yīng)時代召喚,展現(xiàn)了中國當(dāng)代文學(xué)與時俱進(jìn)、走向大眾、走向世界。

編輯:董麗娜

文章、圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除